啃书文库 > 生活 >

春夏转换之际,天气容易阴晴不定,时而烈日当空,气温骤升至30摄氏度以上,时而暴雨倾盆,气温如坐过山车般骤降。这种极端天气现象不仅源于冷暖空气的交替影响,更是自然环境向人类发出的警示——全球气候正在发生深刻变化。

碳、氮作为全球生物地球化学循环的两大关键元素,其在大气中的浓度与温室效应、PM2.5污染等公众高度关注的气候和环境问题密切相关。浙江大学环境与资源学院谷保静教授团队基于人类-自然耦合系统(CHANS)碳氮耦合模型,定量追溯了碳氮元素在土壤、水体、大气以及各行业部门之间的流转,全面解析了中国生态系统与人类活动中的碳氮交互机制,提出了可以大幅降低单位减排成本,带来气候、健康、生态等多重收益的综合管理策略。

北京时间2025年6月6日,该研究成果以“Integrated carbon and nitrogen management for cost-effective environmental policies in China”为题发表在《科学》上,论文第一作者是浙江大学环境与资源学院博士研究生徐欣,论文通讯作者为谷保静。

“单点发力”力不从心

在生命体中,碳和氮是一对“孪生兄弟”。碳元素如同生命的基石,构建了有机分子的“骨架”;氮元素则为生命注入活力,驱动着蛋白质合成和基因的多样性表达,为不同生命形式的功能分化提供可能。

在宏观生态系统中,碳、氮交互作用体现在土壤健康、植被生长与生物多样性等多个方面。从生物个体映射到整个系统,碳与氮之间保持着微妙的比例,并始终处于一个稳定的区间,保持着地球生态的平衡。

但自工业化以来,许多粗放的发展模式打破了这一稳态。高强度的人类活动,如化石能源燃烧和农业过度施肥,导致的碳、氮过量排放,引发大气污染、酸雨、富营养化和温室效应等一系列环境问题,日渐超出地球的安全承载能力。

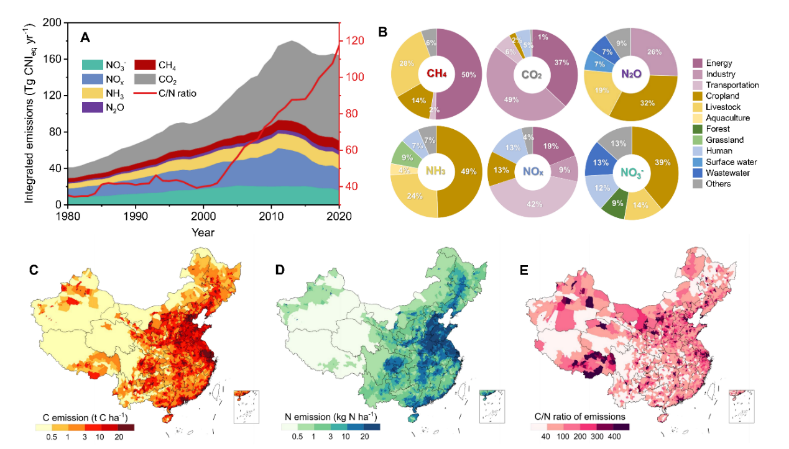

中国碳氮排放及其相对比例的时空特征

“我们的模型数据显示,1980-2020年间,中国的氮损失(包括大气和水体排放)增加了2.3倍,而碳排放激增了6.5倍,高碳排放主要集中在长三角、珠三角、京津冀等地区,高氮损失主要发生在长江中下游平原、华北平原、四川盆地等。碳氮排放比例从35:1骤升至119:1,生态系统的承载力面临严峻挑战。”徐欣说。

“这种失衡就像跷跷板的两端。”谷保静解释道,“比如不平衡的碳氮输入会限制植物对过量温室气体的吸收潜力,碳排放与氮污染控制的不协调将导致森林碳汇功能受限、环境问题叠加,凸显了综合碳氮管理的必要性。”

效果1+12的组合拳

随着国家“双碳”战略和减污降碳政策的实施推进,碳、氮的协同治理引起课题组的重视。

“我们希望搭一个碳-氮耦合的模型,来系统性阐释综合管理过程中,碳、氮的相互作用,并且评估这个过程的成本收益和对环境政策的可能影响。”谷保静说。

“我们系统研究了不同人类-自然耦合系统中的碳氮循环机理,整合了我国1980-2020年间超过6000条碳氮流动路径,将研究区域划分为包括农田、畜禽、水产、森林、草地、能源、工业、交通、人类、固废和污水在内的16个关键子系统。”徐欣介绍。“基于这些探索,我们构建了碳氮循环耦合模型CHANS-CN。”该模型是在团队2015年建立的中国CHANS氮循环模型基础上发展而来的,实现了从单一氮循环到碳氮耦合的重要跨越。

“长期以来,覆盖多界面(如土壤、水体或空气)和跨部门(如工业、农业或林业)的动态碳氮综合管理还未得到全面探索。”谷保静说,为了评估碳氮综合管理的潜力和可行性,研究团队基于广泛的田间实验与大数据分析,从系统碳-氮耦合机制、碳氮减排潜力、环境健康效应、政策可行性等多个维度,制定了一系列适用中国的碳氮管理措施库。

“情景设计包括碳氮综合管理、单独碳减排、单独氮减排以及常规发展4种模式,模拟结果显示碳氮综合管理方案具有整体最优的效应。”徐欣介绍,采用该策略,预计到2060年,可实现91%碳减排和74%氮减排,使排放比回归安全阈值。

同时,研究团队使用“碳氮影响当量”指标,将气候、生态、健康影响货币化评估。与单一治理费用相比,综合管理使平均减排成本下降37%,总投入的4240亿美元将可以撬动1.8万亿美元社会效益。其中,能源系统优化、农业精准施肥、交通能效提升等措施的成本效益比最高。

开出“综合方案”

明晰了碳氮综合管理策略的优势,研究团队提出了一系列有效协调生产过程与中国自然、社会经济条件的建议,期望推动碳排放和氮污染的有序控制,实现我国的绿色转型发展。

“政策上,应该优先考虑措施的性价比,比如在能源系统中优化输电和储能基础设施,加速清洁能源的采用,在交通领域提高燃料效率,在畜牧业中优化饲料配方等。”谷保静介绍,进一步还需要基于区域自然与经济特征开展针对性治理(比如长三角地区、东北地区、西北地区),定制措施组合及减排优先事项,保证采取整体视角应对子系统之间复杂的相互作用,实施跨越产业链的综合行动。

“环境资源问题的改善是一项需要长期坚持的系统性工程,首先要基于田间实验和模型模拟形成科学结论,再到相应的技术研发,并推动政策更新和落地,最终产生可知可感的效果。”谷保静说,这一变化最直观的表现就是,天更蓝了、水更清了、气候更稳定了,这也是团队一直在努力的方向。

未来,团队将聚焦于增强多项生态系统服务的协同效益,并将气候变化等外部因素纳入区域碳氮耦合模型,以制定更加灵活、分层次的环境治理政策。

- 上一篇:“非遗保护月”湖南专场聚焦邵阳布袋戏的保护与传承

- 下一篇:没有了

猜你喜欢

- 2025-07-11 令爱因斯坦心悦诚服的科学巨人

- 2025-07-12 从啮齿类到灵长类的跨越!中国脑图谱大科学计划10项重要成果以论文集形式发

- 2025-07-11 高考后的“摘镜潮”:如何科学选择近视手术?

- 2025-07-07 运动减肥不走弯路!教你制定科学高效计划

- 2025-07-08 图灵传奇论文差点被塞进碎纸机,如今天价拍卖

- 2025-07-04 波义耳:用问题点燃科学火花

- 2025-06-28 衣服沾上污渍,什么时候用热水洗,什么时候用冷水洗?

- 2025-06-26 科学家带你填志愿 | 如何成为一名优秀的工科人才?

- 热点排行

- 热门推荐

- 热门tag